公開日 2023年04月01日

保険料は、個人単位で算定・賦課され、被保険者全員が納めることになります。これまで、保険料の負担のなかった健保組合などの被用者保険の被扶養者であった方も保険料を納めることになります。

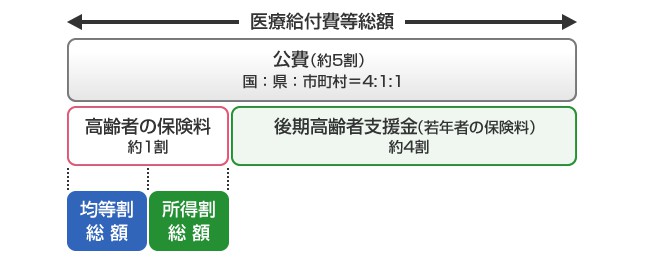

(1)保険料の決まり方

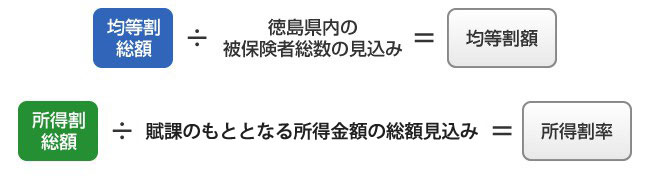

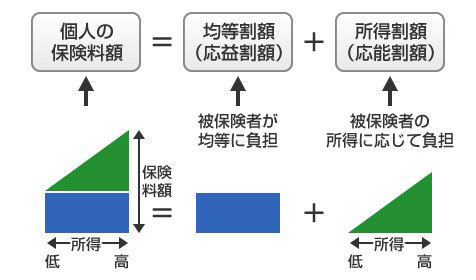

保険料は被保険者ごとの「定額分」と「所得比例分」の合計となり、それぞれ「均等割(応益割)」と「所得割(応能割)」といいます。「所得割」は、賦課のもととなる所得金額(※)に所得割率を乗じて得た額となります。

※前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。

また、後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用者保険(国保・国保組合以外の健康保険)の被扶養者であった方の保険料については、所得割が課されず、均等割のみの賦課となります。

保険料率は、概ね2年を通じ財政の均衡が保たれるように、政令で定める全国一律の算定基準に基づき都道府県ごとに設定されます。これは「後期高齢者医療に関する条例」で規定しております。

保険料率の決定の仕組み

保険料率の算定方法

個人の保険料額の計算方法

(2)保険料の軽減措置

ア 均等割の軽減

世帯主と世帯の被保険者全員の「総所得金額等を合計した額」が、次に示す軽減判定基準以下の場合は、均等割が軽減されます。

| 軽減判定基準 | 軽減割合 |

| 43万円+「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下 | 7割 |

| 43万円+「30万5千円×世帯の被保険者数」+「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下 | 5割 |

| 43万円+「56万円×世帯の被保険者数」+「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下 | 2割 |

- 軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に徳島県で被保険者の資格を取得した方は資格取得日)時点の世帯状況により行います。

- 軽減判定において世帯の総所得金額等の合計額を計算する際、65歳以上(※)の方については、年金所得から15万円を控除します。

- 表中の『+「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」』部分は、年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します。

- 「年金・給与所得者」とは、世帯主および世帯の被保険者のうち、次のいずれかに該当する方のことです。

①給与収入額(専従者給与を含まず)が55万円を超える方

②65歳未満(※)で、公的年金収入額が60万円を超える方

③65歳以上(※)で、公的年金収入額が125万円を超える方

※令和7年度は、昭和35年1月1日以前に生まれた方が65歳以上となります。

イ 被扶養者の軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日までに被用者保険(国保・国保組合以外の健康保険)の被扶養者として保険料負担のなかった方については、後期高齢者医療制度に加入してから2年間は均等割が5割軽減され、所得額の負担はありません。ただし、所得の低い方に対する均等割の軽減にも該当する方については、いずれか大きい方の額が軽減されます。

- 後期高齢者医療制度加入直前に、被用者保険の被扶養者として加入していた方(後期高齢者医療制度に加入してから2年間)

- 均等割

5割軽減

被用者保険の被扶養者に係る令和7年度保険料は、均等割が一律5割軽減されるため、当県の場合の保険料は28,100円となります。(100円未満切り捨て。)

(3)賦課限度額について

国民健康保険と同様に賦課限度額が設けられました。これは政令で定める全国一律の算定基準に基づき、広域連合条例で定められ、令和6年4月1日から80万円となっております。

(4)保険料を徴収する機関

保険料の徴収は、各市町村が行います。

(5)保険料の納め方

ア 納付方法

保険料の納め方には以下の方法があります。

- 「特別徴収」

- 年金の受給月ごとに、年金からの天引きにより納める方法。

- 「普通徴収」

- 市町村から送られる納付書や口座振替により納める方法。

保険料は、原則として年金からの天引きとなる「特別徴収」により納めていただくことになりますが、次のようなときには特別徴収とならないことがあります。

- 特別徴収とならないとき

-

- 介護保険料の支払い方法が特別徴収となっていないとき

- 受給している年金額が、年額18万円未満のとき

- 1回にかかる介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、1回に受け取る年金額の半額を超えるとき

また、2種類以上の年金を受給している場合には、法律に定められる優先順位が上位の年金種別のみを対象に判定することになりますので、上位種別の年金額によっては上記の金額要件により特別徴収とならない場合があります。

なお、年度の途中で後期高齢者医療制度に加入された方や、市町村を越える住所の変更を行った方については、事務手続きの都合によりすぐには特別徴収となりません。上記の金額要件の判定を行い、おおむね6カ月以上経過後の年金受給月から特別徴収が開始されることになります。それまでの間については、市町村から送られる納付書又は口座振替により納めていただくことになります。

特別徴収の金額要件の判定や、特別徴収の開始時期については、市町村において決定を行っています。それぞれの詳細については、お住まいの市町村担当窓口へお問い合わせください。

イ 納付方法の変更

原則、年金からの天引きとなる特別徴収による保険料の納付方法について、その納付方法を変更したい場合は、お申し出いただくことにより特別徴収を中止し、口座振替による保険料の納付の方法(※)へと変更することができます。

※納付書による保険料の納付の方法へ変更することはできません。

変更後に口座振替を行う口座の名義人は、被保険者本人を含めどなたのものでもかまいませんが、以後の保険料支払いに支障が出ると認められる場合などは変更を受け付けられない場合があります。

また、後期高齢者医療制度の保険料は、所得税・個人住民税の社会保険料控除の対象となります。保険料納付方法変更の申し出の際に被保険者本人名義以外の口座を指定した場合、その口座名義人が社会保険料控除を受けられます。

納付方法の変更のお申し出は、お住まいの市町村担当窓口で行うことができます。申し出に際して必要な書類など、手続きの詳細については、お住まいの市町村担当窓口へお問い合わせください。

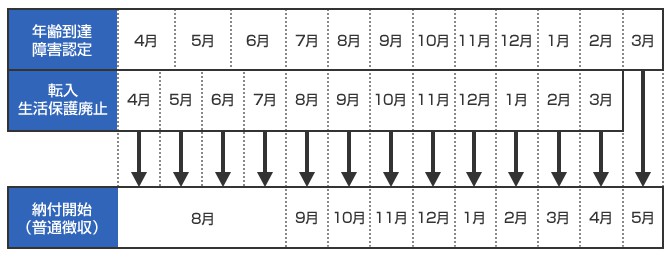

ウ 納付開始の時期

普通徴収に関しての納付の開始時期は、後期高齢者医療制度加入の事由ごとに次の表のようになります。ただし、それぞれの事情により1か月程度前後することがあります。

特別徴収に関しての納付の開始時期は、市町村により対応が異なります。詳しくはお住まいの市町村担当窓口へお問い合わせください。

(6)保険料の減免

災害等により重大な損害を受けたときやその他の特別な事情により生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方については、申請することにより、保険料が減免となる場合があります。

(7)保険料の滞納

国民健康保険と同様に被保険者間の負担の公平性を確保するため、1年以上保険料を滞納すると、医療費を一旦全額負担することになる場合があります。ただし、市町村の後期高齢者医療担当窓口で申請を行うと、当該療養について特別療養費が支給されます。